Veränderungsprozesse sind ein fester Bestandteil moderner Organisationen – sei es durch digitale Transformation, kulturellen Wandel oder neue Formen der Zusammenarbeit. Doch warum fällt es oft so schwer, Wandel konsequent umzusetzen? Und wie lassen sich Kräfte in einer Organisation sichtbar machen, die Veränderungen fördern oder behindern? Warum fällt Wandel oft so schwer, obwohl der Nutzen klar ist? Hier setzt die Kraftfeldanalyse an – ein bewährtes Werkzeug aus der Sozialpsychologie, entwickelt von Kurt Lewin, einem der bedeutendsten Psychologen des 20. Jahrhunderts. Die Methode hilft Klarheit über die treibenden und hemmenden Kräfte in einer Veränderungssituation zu gewinnen. Sie ist ein einfaches, wirkungsvolles Instrument, um fördernde und hemmende Kräfte im Veränderungsprozess sichtbar zu machen. Ihre Stärke liegt in der Klarheit, mit der sie Dynamiken aufzeigt.. Sie eignet sich besonders gut für den Einsatz in Workshops, Retrospektiven und strategischen Gesprächen. Sie bietet eine niederschwellige und visuell unterstützte Herangehensweise.

Die Ursprünge: Kurt Lewin und die Feldtheorie

Die Kraftfeldanalyse wurde in den 1940er Jahren von Kurt Lewin entwickelt, einem deutsch-amerikanischen Psychologen und Pionier der Gestaltpsychologie und der experimentellen Sozialpsychologie. Lewin war davon überzeugt, dass menschliches Verhalten nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern immer im Kontext eines Feldes von Einflussfaktoren stattfindet. Lewin war maßgeblich an der Entwicklung der Gestaltpsychologie, der Gruppendynamik und der experimentellen Sozialpsychologie beteiligt. Mit seiner berühmten Aussage „If you want to truly understand something, try to change it“ brachte er seinen Ansatz auf den Punkt. Diese Idee mündete in der sogenannten Feldtheorie, nach der Verhalten eine Funktion aus der Person und ihrer Umwelt ist:

B = f(P,E)

(Behavior is a function of Person and Environment)

Die Feldtheorie (1936)

Lewins Feldtheorie beschreibt Verhalten als Funktion der Person und ihrer Umwelt („B = f(P,E)“). In Veränderungssituationen geht es laut Lewin darum, dass jede Situation von Kräften beeinflusst wird – solche, die eine Veränderung fördern, und solche, die sie blockieren. Dieses Spannungsverhältnis bezeichnete er als Kraftfeld.

Aus dieser Theorie entwickelte Lewin die Kraftfeldanalyse, um Veränderungen in Gruppen und Organisationen besser zu verstehen und gezielt zu gestalten. Die Kraftfeldanalyse ist ein Instrument, um diese Kräfte zu analysieren und strategisch zu beeinflussen.

Grundprinzip der Kraftfeldanalyse

Die zentrale Annahme der Kraftfeldanalyse ist, dass sich jede Organisation – wie auch Individuen – in einem dynamischen Gleichgewichtszustand befindet. Dieser wird durch zwei gegensätzliche Kräfte beeinflusst:

- Fördernde Kräfte treiben eine Veränderung voran und wirken in Richtung eines angestrebten Ziels.

- Hemmende Kräfte blockieren oder verzögern die Veränderung und halten den Status quo aufrecht.

Veränderung gelingt nur, wenn dieses Gleichgewicht aufgelöst wird – entweder indem hemmende Kräfte abgeschwächt oder fördernde Kräfte gestärkt werden. Ziel ist ein neuer Gleichgewichtszustand auf höherem Niveau.

Wissenschaftliche Einordnung und Relevanz

Die Kraftfeldanalyse basiert auf einem sozialpsychologischen Modell, das in vielen Kontexten empirisch unterstützt wird:

- Studien zeigen, dass Widerstand gegen Veränderung oft nicht auf „Verweigerung“, sondern auf bestehende psychologische oder strukturelle Hemmnisse zurückzuführen ist (Oreg, 2006).

- Veränderung braucht emotionale Sicherheit und Partizipation, wie sie durch die Kraftfeldanalyse geschaffen werden kann (Kotter & Schlesinger, 2008).

- Die Methode passt hervorragend in agile Arbeitsumfelder, wo Reflexion und iteratives Lernen zentral sind.

Aufbau der Kraftfeldanalyse

Die Methode folgt einer klaren Logik:

- Ein aktueller Zustand befindet sich im Gleichgewicht.

- Es gibt fördernde Kräfte, die auf eine Veränderung hinwirken.

- Es gibt hemmende Kräfte, die dem Wandel entgegenstehen.

- Veränderung gelingt, wenn:

- hemmende Kräfte abgeschwächt oder beseitigt werden, und/oder

- fördernde Kräfte gestärkt werden.

Das Ziel ist, ein neues Gleichgewicht (den Soll-Zustand) zu erreichen und diesen durch „Einfrieren“ zu stabilisieren – ein Prozess, den Lewin in drei Phasen beschrieb: Auftauen – Verändern – Einfrieren.

Die Kraftfeldanalyse eignet sich zur Förderung von Reflexionsprozesse und Maßnahmenableitung. Diese strukturierte Herangehensweise macht die Kraftfeldanalyse besonders nützlich für Change-Manager.

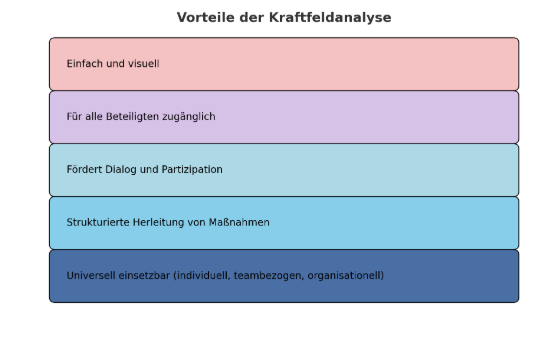

Vorteile der Kraftfeldanalyse

Der klassische Drei-Phasen-Prozess von Lewin

Einfrieren (Refreezing):

Im Beteiligtenverhalten stabilisieren und verankern sich neue Muster im Alltag. Der neue Zustand wird zum neuen Normal.

Auftauen (Unfreezing):

Die Beteiligten am Changeprozess stellen bestehende Strukturen und Denkweisen in Frage. Es geht darum, ein Bewusstsein für die Veränderungsnotwendigkeit zu schaffen und die Veränderungsmotivation zu wecken.

Verändern (Changing):

In dieser Phase findet die eigentliche Veränderung statt. Neue Verhaltensweisen, Prozesse oder Strukturen werden eingeführt und erprobt. Hier entfaltet die Kraftfeldanalyse oft eine große Wirkung – nicht zuletzt, weil sie Teams ins Gespräch bringt und den Weg in Richtung Lösung öffnet.

Die Praxis der Kraftfeldanalyse im Detail

Die Methode regt die Beteiligten an einem Veränderungsprozess dazu an, ihre Wahrnehmungen und Einschätzungen zu teilen und an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.

1. Zielklärung

Zu Beginn steht die Frage: Was ist unser angestrebtes Ziel?

➡️ Ziel: Ein klares, gemeinsam getragenes Bild des Soll-Zustands.

2. Identifikation der hemmenden Kräfte

Die Gruppe sammelt nun, welche Kräfte oder Faktoren aktuell die Zielerreichung verhindern. Diese können struktureller, kultureller, personeller oder emotionaler Natur sein.

Beispiele für hemmende Kräfte:

- Fehlende Ressourcen oder Zeit

- Widerstand einzelner Schlüsselpersonen

- Unklare Verantwortlichkeiten

- Angst vor Kontrollverlust

- Eingefahrene Routinen

➡️ Ziel: Ein vollständiges Bild der Barrieren, die den Wandel blockieren.

3. Identifikation der fördernden Kräfte

Im nächsten Schritt fokussiert sich die Gruppe auf die bereits vorhandenen oder potenziellen Ressourcen und Unterstützungsfaktoren.

Beispiele für fördernde Kräfte:

- Unterstützung durch das Top-Management

- Hohe intrinsische Motivation im Team

- Positive Erfahrungen mit früheren Veränderungen

- Externe Notwendigkeit (z. B. gesetzliche Vorgaben)

- Bereits vorhandene Prozesse und Strukturen, die anschlussfähig sind

➡️ Ziel: Sichtbarmachung aller positiven Kräfte, die die Veränderung unterstützen können.

4. Priorisierung der Kräfte

Nun bewerten die Teilnehmer, welche der identifizierten Kräfte die größte Bedeutung haben. Die wichtigsten drei hemmenden und drei fördernden Kräfte werden priorisiert.

➡️ Ziel: Fokussierung auf die Kräfte mit dem höchsten Einfluss.

5. Maßnahmen gegen hemmende Kräfte entwickeln

Für jede priorisierte hemmende Kraft wird nun überlegt: Wie können wir diese Kraft schwächen oder neutralisieren?

Beispiele:

- Informationskampagnen zur Reduktion von Unsicherheit

- Anpassung von Rollen und Verantwortlichkeiten

- Coaching-Angebote für Führungskräfte

- Konfliktmoderation bei interpersonellen Blockaden

➡️ Ziel: Konkrete Strategien zur Reduktion von Widerständen.

6. Maßnahmen zur Stärkung fördernder Kräfte entwickeln

Es wird ein Maßnahmenplan mit Fokus auf die Verstärkung der unterstützenden Faktoren entwickelt.

Beispiele:

- Verstärkung interner Kommunikation über Erfolge

- Einbindung von „Change Agents“ als Multiplikatoren

- Belohnung von Innovationsverhalten

- Sichtbarmachung von Quick Wins

➡️ Ziel: Positive Dynamiken verstärken und beschleunigen.

7. Maßnahmenplan erstellen

Zum Abschluss wird ein verbindlicher Umsetzungsplan erstellt:

- Was soll getan werden?

- Wer übernimmt die Verantwortung?

- Bis wann soll es umgesetzt sein?

- Welche Ressourcen werden benötigt?

➡️ Ziel: Verbindlichkeit schaffen und Umsetzung initiieren.

Die Methodenwirksamkeit

Die Kraftfeldanalyse ist eine Methode zur schnellen Diagnose der treibenden und hemmenden Faktoren eines

Veränderungsvorhabens. Sie geht auf die Arbeiten von Kurt Lewin zurück, der mit der Feldtheorie und der

Change Theorie wichtige Grundlagen für die moderne Organisationsentwicklung gelegt hat. Die Kräfte werden zunächst quantifiziert (z.B. durch Pfeillängen), um danach Strategien zur Verstärkung der wichtigsten fördernden Kräfte und zum Abbau der wichtigsten hindernden Kräfte zu entwickeln. Es geht hierbei zuerst um die Visualisierung der Einflussnahmen verschiedener Gruppierungen oder Personen sowie deren positive oder negative Einstellung hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben. Mit Hilfe einer Matrix lassen sich schließlich Strategien entwickeln, um die Umsetzung des Vorhabens in die richtige Richtung zu lenken. Es geht also bei dieser Methode nicht um das Auswählen eines Inhalts, sondern eher um eine Strategie zur Umsetzung eines Vorhabens.

Das Veränderungsvorhaben wird als Weg zwischen Ist- und Soll-Zustand beschrieben

Die Kräfte, die eine Annäherung an den gewünschten Zielzustand unterstützen und behindern, werden

ermittelt.

Die Kraftfeldanalyse entfaltet ihre Wirkung durch:

- Partizipation: Alle Beteiligten können sich einbringen und Perspektiven austauschen.

- Klarheit: Die visuelle Darstellung macht komplexe Zusammenhänge greifbar.

- Systemdenken: Das Zusammenspiel von Kräften wird betrachtet statt einzelne Symptome zu bekämpfen.

- Fokus auf Lösungen: Der Blick wird sowohl auf Barrieren als auch auf Ressourcen gelenkt.

- Erarbeitung einer visuellen Matrix, um Befürwortende und skeptische Personen in der Gruppe klar abzugrenzen und deren Position hinsichtlich der Umsetzung eines Vorhabens zu erkennen.

- In der Gruppe startet so ein Diskussionsprozess wie skeptische Personen gewonnen und positive Energien genutzt werden können.

In einer Zeit, in der Transformation zur Daueraufgabe geworden ist, hilft die Kraftfeldanalyse, Orientierung und Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen – mit klarem Blick auf das, was möglich ist, und realistischem Verständnis für das, was (noch) im Weg steht.

Weiterführende Literatur dazu:

- Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics. Human Relations, 1(1), 5–41.

- Lewin, Kurt: Defining the „Field at a given Time“. Psychological Review, 50, 1943, S. 292 – 310, veröffentlicht in: Resolving Social Conflicts & Field Theory. Social Science, American Psychological Association,Washington D.C., 1997

- Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re‐appraisal. Journal of Management Studies, 41(6), 977–1002.

- Grubendorfer, C. (2018). Kraftfeldanalyse: Hemmende und fördernde Kräfte. In: changement!, Juli/August 2018.

- Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73–101.

- Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (2008). Choosing Strategies for Change. Harvard Business Review.